今回の記事は2025年7月時点の情報をもとに作成しています。

国家総合職試験の募集条件・試験内容や官庁訪問のルールは、変更される可能性があります。

また、記事内で解説できなかった内容もありますので、正確な情報については、人事院の「国家公務員試験採用NAVI」を確認してください。

第5回 官僚になるには?

前回までは、官僚の仕事内容や年収、キャリアパスについて解説してきました。

では、実際に国家総合職として採用され、官僚として働くためには、どのような選考をクリアする必要があるのでしょうか? 今回はそのステップについて分かりやすく解説していきます。

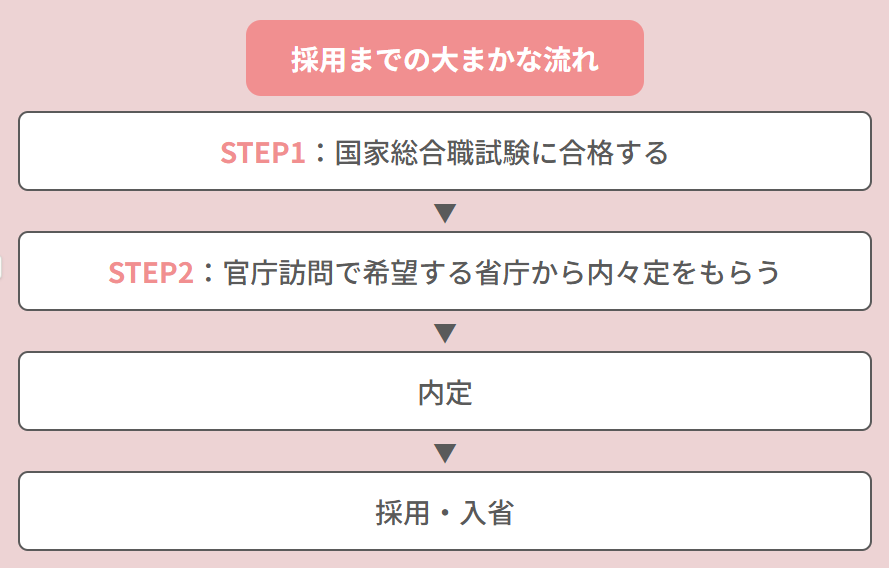

官僚として採用されるまでの大まかな流れ

官僚になるには、一般的な民間企業の就活とはかなり異なる、特有の選考プロセスを通る必要があります。それは「国家総合職試験」と「官庁訪問」の2つです。

まずは筆記や面接などの試験を受け、国家総合職試験に合格します。その後、実際に各省庁を訪れてマッチングを行う官庁訪問に参加します。そこで希望する省庁から内々定をもらうことができれば、正式に採用され、官僚としてのキャリアが始まります。

1.国家総合職試験とは?

官僚になるための最初の関門が「国家総合職試験」です。この試験では、知識だけではなく、論文や面接を通して、「論理的に考える力」や「自分の考えを伝える力」が見られます。

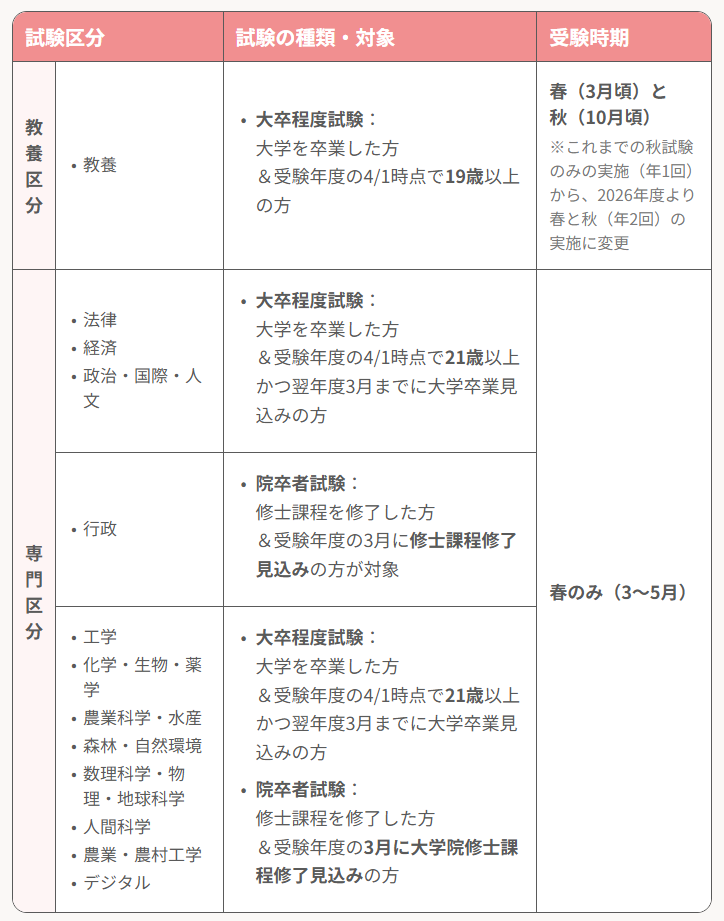

①試験区分による違い

国家総合職試験にはいくつかの区分があり、どの区分に合格するかによって、官庁訪問で応募できる職種や入省後に配属されやすい部署・ポストが変わることもあります。詳しくは、希望する省庁の採用ページを確認してみましょう。

また、以下の表にあるように、試験の種類・対象や実施時期についても、区分によって異なります。自分の関心分野を踏まえて、試験区分を選びましょう。

試験区分は、大きく分けて「教養区分」と「専門区分」の2つがあります。いわゆる「春試験」と呼ばれる専門区分の試験は、受験者数の多い王道ルートです。ただし、春試験は大学4年生の春に行われるため、民間企業の就活と時期が重なりやすいという特徴があります。

一方、教養区分は大学2~3年生でも受験ができるため、民間企業の就活が本格化する前にチャレンジが可能です。そのため、まずは大学2~3年生のうちに教養区分を受験し、うまくいかなければ4年生の春に専門区分で再チャレンジするという受験生が多くなっています。

②試験内容

「教養区分」と「専門区分」で、出題される内容や求められる力に違いがあります。

教養区分の場合

1次試験

- 基礎能力試験…高校までに学ぶ一般知識や、いわゆる“地頭”のような考える力を問う筆記試験

- 総合論文試験…社会課題の解決策や政策実行の考え方などの多様なテーマに対して、自分の意見を論理的にまとめる筆記試験

2次試験

- 企画提案試験…社会課題に対する自分なりの政策アイデアをプレゼンし、面接官との質疑応答を行う試験

- 政策課題討議試験…受験生同士のグループで話し合いながら政策の方向性を考える、討論形式の試験

- 人物試験…志望動機や関心のある政策などが問われる個別面接試験

教養区分では、専門的な知識はあまり求められない代わりに、幅広い分野に対応できる基礎的な知識力や論理的思考力、考えを伝える表現力が問われていると言えるでしょう。

専門区分の場合

1次試験

- 基礎能力試験…高校までに学ぶ一般知識や、いわゆる“地頭”のような考える力を問う筆記試験(教養区分と同様)

- 専門試験(択一式)…法律・経済・工学など、自分が選んだ試験区分の分野に関する専門知識が問われる筆記試験

2次試験

- 専門試験(記述式)…自分が選んだ試験区分の分野について、専門知識をもとに論理的な文章で答える筆記試験

- 政策論文試験…社会課題について、政策の方向性や行政の役割などに関する自分の意見を論理的にまとめる筆記試験

- 人物試験…志望動機や関心のある政策などが問われる個別面接試験(教養区分と同様)

専門区分の試験では、1次・2次ともに専門試験があることから、基礎的な知識や思考力に加えて、専門知識を活かした課題への対応力が求められていると言えるでしょう。

※上記は大卒程度試験の試験内容です。院卒者試験の場合は、2次試験にて、政策論文試験の代わりに政策課題討議試験が課されます。

また、民間の英語試験において一定以上のスコアを保持している場合、スコアに応じて加点される制度もあります。TOEFL iBT・TOEIC L&R・IELTS・英検が対象となるため、これらの試験ではぜひ高得点を取っておきたいところです。

最終的に、1次試験・2次試験の得点をもとに、試験区分ごとの順位がつけられ、最終合格者が決定します。しかし、国家総合職試験に最終合格しても、採用が確定するわけではありません。この最終合格はあくまで「官庁訪問」に参加するための資格なのです。

ちなみに、国家総合職試験の合格には有効期間があります。最終合格者発表日から数えて、教養区分は6年6か月間、専門区分は5年間が、資格の有効な期間です。この間に官庁訪問に参加しないと、せっかくの合格が無駄になってしまうので注意しましょう。

2.官庁訪問とは?

官庁訪問は、合格者が志望省庁に足を運び、「ここで本当に働きたいかどうか」をお互いに確認するプロセスです。内容としては、各省庁の人事担当との面接を受けたり、仕事の説明を聞いたりするもので、民間企業の就活における“面接選考”に近いイメージです。

官庁訪問は、翌年4月の入省を希望する合格者を対象に、毎年6月中旬~下旬の約2週間の期間にわたって行われます。期間中はいくつかの省庁を訪問することができるものの、最終的に内々定をもらえるのは1つの省庁だけというルールがあります。民間の就活とは仕組みが異なるため、注意しておきましょう。

官庁訪問の際に特に見られているのは、何よりも「この省庁で働きたい!」という熱意です。本命の省庁をあらかじめ決めておき、志望動機や関わりたい政策について、自分の言葉でしっかりと伝えられるように準備することが大切になります。

こうした過程を経て、官庁訪問の最終日に志望省庁から内々定が出ると、晴れて翌年4月に入省し、官僚としてのキャリアをスタートさせることができるのです。

3.まとめ

今回は、官僚になるまでの流れとして、国家総合職試験の仕組みや官庁訪問のポイントについてご紹介しました。

官僚の採用プロセスは、筆記試験・論文・面接に加え、志望省庁との面談(官庁訪問)など、長期間にわたって選考が続く、なかなかハードなものとなっています。また、民間の就活とは異なる部分が大きいため、専用の対策も欠かせません。官僚を志望する場合は、なるべく早い時期からの対策が必要になってくるでしょう。

次回はQ&A形式で、「官僚の仕事はどれくらい忙しいの?」「いつから試験勉強を始めるべき?」など、皆さんが気になっている疑問にお答えしていきます。