大阪大学外国語学部を卒業後、日本総研へ入社。リサーチ・コンサルティング部門を経て、2025年4月より創発戦略センター所属。在職中に筑波大学ビジネス科学研究科修了。教育をキーワードに、サステナビリティと社会・経済・企業経営をテーマとした調査・コンサルティング業務に従事。「子ども社会体験科 しくみ~な®」の開発・展開に取り組む。

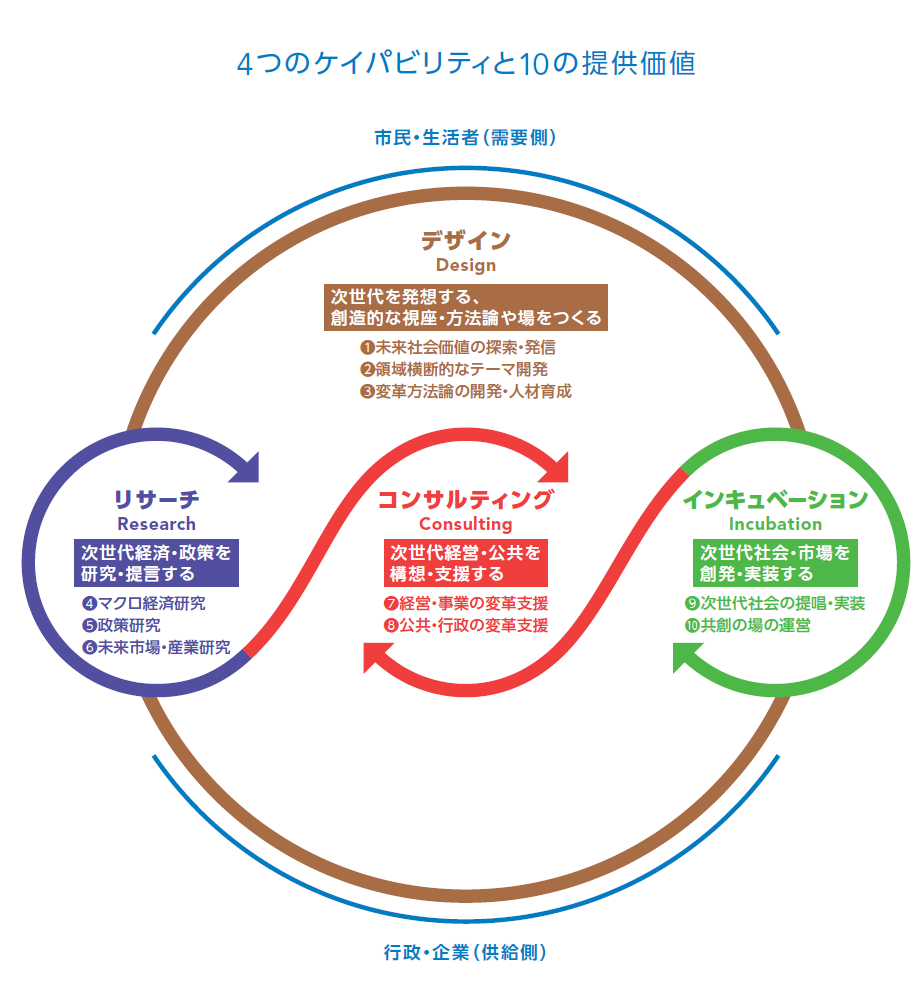

日本総合研究所(以下、日本総研)は、SMBCグループのシンクタンク系コンサルティングファームです。シンクタンク部門とコンサルティング部門が連携してそれぞれの異なる機能を有機的に活用することで、社会問題の提起からその解決まですべてのプロセスで高い付加価値を提供しています。

特に、社会における従来の枠組みや前提にとらわれない独自のビジョンやコンセプトを構築して価値観の転換を促し、新たな市場創出や事業の立ち上げを目指す“インキュベーション部門:創発戦略センター”の取り組みは特徴の一つです。

今回は日本総研がどういった社会課題に、どんなアプローチでチャレンジしているのかについて、創発戦略センターに所属する木下友子さんにお話を伺いました。

大阪大学外国語学部を卒業後、日本総研へ入社。リサーチ・コンサルティング部門を経て、2025年4月より創発戦略センター所属。在職中に筑波大学ビジネス科学研究科修了。教育をキーワードに、サステナビリティと社会・経済・企業経営をテーマとした調査・コンサルティング業務に従事。「子ども社会体験科 しくみ~な®」の開発・展開に取り組む。

CareerPod編集部:

まず、木下さんの大学時代について伺います。どのような活動に力を入れていましたか。

日本総研 木下さん:

外国語を専攻していたのですが、授業だけでなくその言語を使った演劇(語劇)に参加したり、海外を訪れて現地の暮らしや文化に触れたりしていました。

CareerPod編集部:

留学などもされたのでしょうか。

日本総研 木下さん:

大学2年次にパキスタンのラホールへ1年間留学しました。生活のすべてにイスラーム教が根付く、日本とはまったく異なる環境で民族的・宗教的マイノリティとして過ごした経験は、その後のキャリアに大きく影響したと思います。

また、パキスタンは非常に親日的で、日本の製品やサービス、人に対する信頼が厚く、日本人としてのアイデンティティを感じる機会が多かったことも、その後の進路を考える上で大きな要素となりました。

CareerPod編集部:

在学中に、インドのチェンナイにある日本国総領事館で働く経験もされたそうですが、どのようなきっかけがあったのでしょうか。

日本総研 木下さん:

外務省による「在外公館派遣員制度」という制度があり、世界各国の日本の在外公館(大使館、総領事館等)に民間人材を派遣し、実務経験を積む機会を提供しています。この制度に関心を持ち応募しました。配属先は選べないので、たまたまチェンナイに決まった形です。

CareerPod編集部:

実際にどのような仕事をされたのですか。

日本総研 木下さん:

外交官の着任・離任時の支援や要人訪問時のロジ、館務事務補佐など多岐にわたる業務に取り組みました。

CareerPod編集部:

チェンナイでの経験で、特に印象深かったことがあれば教えてください。

日本総研 木下さん:

仕事で街を車で移動中に、現地の貧しい方が水たまりの水を飲む姿を目の当たりにしたことは言葉では言い表せない衝撃でした。「自分は窓一枚を隔てただけの目の前で苦しむ人に何もできない」ということにショックを受けました。このことは、今後どのようなキャリアを歩むべきかを考えるきっかけになったと思います。

また、滞在中に、公私ともに多くの日本企業の皆様とご一緒する機会があり、日本企業の現地での活躍や地元の方々からの信頼を目にしたことは大きな経験でした。

CareerPod編集部:

具体的にキャリア観はどのように変わったのでしょうか。

日本総研 木下さん:

チェンナイでの生活を通して、「日本のインフラや技術を海外に生かすこと」に対する関心が高くなりました。単にモノやサービスを売るのではなく、より広く社会を支える仕事をしたいと思ったのです。

CareerPod編集部:

日本総研に入社されたのも、やりたいことができそうだったからでしょうか。

日本総研 木下さん:

そうですね。私のやりたいことを考えると、企業や国などさまざまな関係者の協力が必要だと思いました。日本総研は「官民連携」という点に強みがあると知り、社会を支える仕事がしやすいのではないかと考えました。

もう1点、面接官の印象も大きかったです。私の想いを面接の場でぶつけた時に、皆さんが対等に話をしてくれたのが好印象でした。

CareerPod編集部:

ここからは日本総研について詳しく伺えればと思います。「シンクタンク」や「総合研究所」という言葉からは、“調査・研究”、“国に関わる仕事”といったイメージをお持ちの方も多いかもしれません。実際の事業内容を教えてください。

日本総研 木下さん:

日本総研が取り組んでいるのは、社会課題やビジネス課題の解決です。特に社会課題解決においては、企業が単独で取り組むのではなく、自治体やNPO、市民などさまざまなステークホルダーと協力して解決を目指すアプローチが必要で、実際に自治体や民間企業などと広く連携しています。

CareerPod編集部:

例えば大学などとも連携するのでしょうか。

日本総研 木下さん :

大学との共同研究やコラボレーションも積極的に進めており、例えば京都大学との連携では、「SMBC京大スタジオ」を開設しました。同大学の研究者と日本総研の研究員が共同研究を行うほか、研究成果をグローバルに発信したり、社会実装に向けた取り組みを進めたりしています。

CareerPod編集部:

具体的に、どのような流れで社外と連携しながら社会課題の解決を行うのでしょうか。

日本総研 木下さん :

私が所属している創発戦略センターでは、現役世代や次世代が真に希望を持てる「ありたい未来」を構想し、その未来の実現に向けて約20のプログラムを実行しています。

具体的にはまず、社会や産業のありたい未来に向けて今解決すべき社会課題を提言します。その上で、賛同する企業や自治体、大学などに呼び掛けてプロジェクトや協議会などを組成するようなイメージです。

また社内でも、政治・経済・社会などの分野で調査研究を行う「調査部」や、民間企業や国・自治体の課題解決を支援する「リサーチ・コンサルティング部門」と協働しながら、ありたい未来の実現を目指しています。

CareerPod編集部:

例えばどのような社会課題に取り組んでいるのでしょうか。

日本総研 木下さん:

一例として、消費者や生活者の脱炭素に向けた行動変容を促す取り組みである「みんなで減CO2(ゲンコツ)プロジェクト」が挙げられます。このプロジェクトの活動の中で、協賛企業や国・自治体とともに、子どもたちに環境問題やCO2削減活動について知ってもらう体験学習や謎解きイベントを開催しました。

その他にも交通・まちづくり分野やサーキュラーエコノミー、農業や防災など多岐にわたるテーマに取り組んでいます。

CareerPod編集部:

ここからは、木下さんの日本総研でのご経験について伺えればと思います。ご入社以降、どのような業務に取り組まれてきたのでしょうか。

日本総研 木下さん:

新卒で現リサーチ・コンサルティング部門の前身に配属となり5年目までに携わったのが、もともと関心のあったインフラ輸出です。主に経済産業省や国土交通省、国際協力機構(JICA)などからの受託業務に取り組んでおり、日本のインフラ輸出をサポートしました。そして次の3年間は主に地域のまちづくり支援を行うグループに所属し、地方創生の案件にも関わりました。

CareerPod編集部:

地方創生に関心のある学生も多いと思います。どのようなプロジェクトがありましたか。

日本総研 木下さん:

例えば基礎自治体からの委託を受け、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定業務に携わりました。また、民間企業によるスマートシティをテーマとしたコンソーシアムの事務局業務にも関わったことがあります。この業務では各地域の課題を解決するために、さまざまな企業が協力し実証実験を行いました。

CareerPod編集部:

ありがとうございます。8年目以降の取り組みについてもお教えください。

日本総研 木下さん:

私は現在、教育のテーマに関わっていますが、そこにつながりのあるテーマのプロジェクトに参加し始めたのが8年目以降です。例えばある企業が、所縁のある地域で教育関連のビジネスを立ち上げるための検討業務を行いました。

また、民間企業による社会貢献事業の立ち上げプロジェクトや、民間財団の戦略策定プロジェクトなど、公民の間に位置づけられるような、社会的意義の強い案件に取り組み始めたのもこの頃です。

CareerPod編集部:

教育分野には、もともと個人的に関心があったのでしょうか。

日本総研 木下さん:

実際に業務で関わる前から関心がありました。業務外に仲間と一緒に、地方の中高生を対象に、国際理解をテーマにした授業を実施していたこともあります。

CareerPod編集部:

プライベートの時間を使ってまで教育に取り組もうと思われた背景も教えていただけますでしょうか。

日本総研 木下さん:

一番大きかったのは、両親が教育に携わる仕事をしていたことだと思います。また、私自身が地方出身で、就職を機に東京に出てきたのですが、その際に東京と地方では情報量がまったく異なり、価値観や考え方が大きく異なることを体感したことも、きっかけのひとつでした。

CareerPod編集部:

現在は創発戦略センターに異動し、教育テーマに関わっていると伺いました。異動の経緯についても伺えますでしょうか。

日本総研 木下さん:

現在手掛けている教育のプログラムも、最初はリサーチ・コンサルティング部門で活動を始めたものです。ただ、教育、特に子ども向けの教育というテーマは、短期的な収益拡大を目指す一般的なコンサルティング業務とは位置づけが異なります。

日本総研では、ありたい未来の一つとして「自律協生社会の実現」を目指しています。これは従来のサービスの提供者から享受者への一方通行の関係ではなく、市民や民間企業、自治体、国などそれぞれ自律した「個」が、サービスの受け手としてだけでなく主体性を持つ担い手としても関わり、協力し合う社会のことを指します。

子どもへの教育分野はまさに「自律協生」で取り組むべきテーマであり、中長期的な取り組みを通じて社会的価値を生み出すためのテーマだと日本総研として捉えるに至りました。そこでインキュベーションを担う創発戦略センターが中心となり、リサーチ・コンサルティング部門や調査部と連携して取り組むこととなったのです。

CareerPod編集部:

現在、木下さんが取り組まれている「子ども社会体験科 しくみ~な®(以下、しくみ~な)」という教育カリキュラムについて詳しく教えてください。

日本総研 木下さん:

しくみ~なは、小学校5・6年生を主な対象とした、社会の仕組みを学ぶための体験カリキュラムです。3〜4カ月のパッケージになっており、前半は例えば「私たちの社会と公共施設・サービス」といった社会のしくみを知るための基本的な内容を、動画やワークを通じて学びます。しくみ~なは公教育と連動して展開しており、この授業は日本総研が提供する教材を用いて学校の先生に教えていただいています。

後半では、仮想の町である「しくみ~なタウン」を舞台に、実際に子どもたちが市民として活動する「社会体験活動」を行います。一人ひとりが異なる職業に就き、社内外の人と協力をしながら仕事をするほか、コミュニティの一員として町の運営にも関わります。

CareerPod編集部:

いわゆる「職業体験」のサービスにも近い印象ですが、「しくみ~な」の違いはどこにあるのでしょうか。

日本総研 木下さん:

しくみ~なには、三つの特長があります。一つ目はプログラムの前半でお話しした通り、公教育と連動して実施される点です。これにより体験格差を解消することを目指しています。

二つ目は、社会の「しくみ」を学ぶという点です。一般的な職業体験では、一つの職業を深く知る側面が強いと思います。一方で、しくみ~なでは、一つの会社/組織の中に複数の職種が設定されており、子どもたちは社内外の人と協力しながら仕事を進めていきます。これにより、ヒト・モノ・カネ・情報が社会の中でどのようにつながり、まわっているかについて体験を通じて学ぶことができます。

例えば、所属している会社から給料を受け取る、そこから生活費や税金、社会保険料を支払うといった一連のお金の流れについて、アプリを活用し自ら体験することで、お金の「しくみ」を理解します。

CareerPod編集部:

税金や保険料の支払いまで経験するのは面白いですね。三つ目の特長についても伺えますでしょうか。

日本総研 木下さん:

三つ目は「みんな」で支えるという点です。従来の学校教育では、教育の運営は学校の先生に、資金面は国や自治体に依存していましたが、しくみ~なでは学校や自治体の他、地域に所縁のある企業や団体、NPOなどさまざまな関係者に幅広く協力してもらいながら、カリキュラムを展開しています。このモデルはしくみ~なを開発する際にフィンランドの社会体験カリキュラムから着想を得ました。

CareerPod編集部:

「しくみ~な」を実際に取り入れた事例があれば教えてください。

日本総研 木下さん:

2024年度は東京都渋谷区や静岡県富士市で導入され、参加した児童・生徒をはじめ、現場の先生や企業のご担当者、有識者など全方位の方々からポジティブな評価をいただいています。両自治体とも、2025年度も継続して取り組みを展開しています。

例えばある学校の先生からは「普段は控えめな児童がしくみ~なを体験した後、学級委員に自ら立候補する姿が見られた。しくみ~なは人生を変えるカリキュラムだ」といったエピソードが聞けてうれしかったですね。

定量的に見ても、カリキュラム前後の児童へのアンケートを見ると、「社会を構成する一員として、積極的に他者と協力したい」「自分の力を生かして、自らより良い社会をつくっていきたい」といった項目で肯定的な回答が大きく伸びていました。

我々はこのカリキュラムで「正解を行う」のではなく「難しいことでも挑戦してみる」「皆と協力してやってみる」といった児童・生徒の姿勢の変化を目指していたので、良い成果が得られたと考えています。

CareerPod編集部:

子どもの成長や変化に関われるというのは、非常にやりがいがありそうです。一方でこれだけ大がかりな取り組みだと、大変な面もあったのではないでしょうか。

日本総研 木下さん:

多くの関係者がいるだけに、コミュニケーションの面では苦労もあります。特に学校の先生やNPOの方など、普段の業務では関わる機会が少ない方も多く、それぞれ価値観や想いが異なり、仕事の進め方にも違いがあります。それを理解した上で、皆さんがカリキュラムに共感し、協力してもらえるように働きかけるのはチャレンジングですね。

一方で面白さもあります。いろいろな関係者と協力し合いながらカリキュラムを創り上げていくことは、例えるなら「学園祭の準備」に近いかもしれません。フィナーレを迎え、子どもたちの生き生きとした表情や良い変化を目の当たりにすると、「大変だったけれど、やって良かった」という達成感でいっぱいになります。

CareerPod編集部:

「しくみ~な」を踏まえ、今後目指す姿についても教えてください。

日本総研 木下さん:

私たちは、社会とのつながりを感じられる体験を通じて、子どもたちが主体的・対話的に学ぶきっかけを継続的に提供したいと考えています。そのためには産官学を問わずさまざまな関係者が共感・協力し合う社会を実現することが必要です。

「しくみ~な」は立ち上がったばかりのカリキュラムですが、この取り組みを一つの事例としてありたい社会像を社会に発信し、さまざまな方を巻き込んでいくことで、将来的に目指す姿を実現できればと考えています。

CareerPod編集部:

創発戦略センターの取り組みは非常に社会的意義が大きいと思います。実際にどういった方が活躍されているのでしょうか。

日本総研 木下さん:

我々の組織は自由度が高く、ありたい社会を描き、その実現に向けた解決策をメンバー自身が発案することが可能です。一方で、「やりたいこと」があるだけではなく、それに対して自らを動機づけ、責任を持って行動する姿勢や能力が求められます。創発戦略センターでもこうした姿勢や能力を持つメンバーが活躍している印象です。

加えて、オープンな姿勢で議論ができるメンバーが、プログラムを円滑に進めていると思います。いろいろなアイデアや価値観を持つ人たちの意見をポジティブに受け止めて、建設的な議論ができることは重要だと身をもって感じています。

CareerPod編集部:

そうした能力や姿勢は、学生時代の経験から培われる部分も大きいかと思いますが、「学生のうちにやっておいて良かった」と思うことがあれば教えてください。

日本総研 木下さん:

社会に出てから重要だと感じるのは、「生きる上での心の体力」です。困難や予期せぬ事態があっても諦めず取り組む姿勢が必要ということであり、そうした素地は学生時代にこそ養われると思います。

そのために学生時代にやっておくと良いと思うことは、「普段の環境から大きく離れた文化や地域で、一定期間生活してみる」「いろいろなアルバイトを経験する」「本を読む」という3点です。

CareerPod編集部:

それぞれ詳しく伺えればと思います。1点目は木下さんご自身の海外経験に基づくものでしょうか。

日本総研 木下さん:

そうですね。学生時代は何より時間と体力があり、心もまだ柔軟です。そういう時期に日本のような成熟した不自由のない社会からかけ離れた場所に行くと視野が広がりますし、困難があったとしても自ら考え、行動して乗り越えた経験そのものが自信につながるはずです。

CareerPod編集部:

二つめのアルバイトについて、木下さんも何か経験されたのでしょうか。

日本総研 木下さん:

はい、一つ印象的な仕事がありました。工場での短期アルバイトだったのですが、年齢や国籍を含めていろいろなバックグラウンドの人と一緒に働くことになり、結果としてそれまで知らなかった社会の側面を知ることができたと思います。

一般的な企業に入ると、同じような経歴や価値観の人がどうしても多くなります。一方で社会は実に多様な人々で構成されているという事実を体感として知っておくことは、実際に仕事をしていく上でも重要です。アルバイトに限らず、ボランティアなどでも良いのでそうした経験を積むことをおすすめします。

CareerPod編集部:

三つ目の「本を読む」についてもお教えください。

日本総研 木下さん:

学生時代は社会人と比べて、多くの時間を自由に使える時期です。いろいろなジャンルの本に触れて、内容についてじっくり考えることは学生時代だからこそ取り組みやすいことだと社会人になってから実感しています。

スマホの世界では自分の興味関心に沿った情報が選別・表示されますが、あえて自分の興味関心の外にある本を読んで「知らなかった」世界を知ることで視野が広がり、先ほどお伝えした「心の体力」を鍛えることにもつながるのではないでしょうか。

CareerPod編集部:

よく分かりました。最後に、これからキャリアを本格的に考える学生の皆さんへ、アドバイスをお願いします。

日本総研 木下さん:

まず実際に就職活動を迎えている皆さんは、インターネット上の情報だけを見るのではなく、ぜひ多くの人に会い、いろいろな立場・視点から話を聞いてみていただきたいです。そうすることが、それぞれの会社を多角的に見ることにつながると思います。

あとは何より、就職活動だけに振り回されず、学生生活を思いきり楽しんでほしいです。ある大学で授業をした際に「留学すると卒業が周囲より遅れ、就職活動で不利になるらしいから興味はあるがやめておく」という学生の声を聞いたことがあります。1~2年くらい社会に出るのが遅れても、人生全体で見れば本当にわずかな差ですし、やった後悔よりやらない後悔の方が、後々の自分の心に大きな影響を与えると思います。学生時代だからこそできること・やりやすいことに、ぜひ積極的に取り組んでほしいです。

CareerPod編集部:

本日はありがとうございました!